たんぱく質ってどれくらい必要?筋肉・肌・髪をつくる栄養素の役割と摂り方

私たちの身体の多くは「たんぱく質」でできています。筋肉、臓器、肌、髪、爪、さらにはホルモンや酵素まで、あらゆる構成要素に欠かせない栄養素がたんぱく質です。

しかし、現代人の食生活ではたんぱく質が不足しているケースも少なくありません。特にダイエット中や、偏った食生活、加齢による代謝の変化などによって、気づかぬうちに不足してしまうこともあります。

本記事では、たんぱく質の役割と、どれくらい摂れば良いのか、どのように摂るのが効果的なのかを初心者にもわかりやすく解説します。

たんぱく質の基本的な役割とは?

たんぱく質は「体の構造と機能を支える」栄養素です。

筋肉や内臓、皮膚、髪の毛、血液などの材料になるだけでなく、体内の化学反応を助ける酵素やホルモン、免疫細胞の構成成分でもあります。

つまり、たんぱく質が不足すると、単に筋力が落ちるだけでなく、免疫力の低下やホルモンバランスの乱れ、肌荒れ、髪のパサつきなど、全身の不調につながる可能性があるのです。

さらに、体内で余ったたんぱく質は脂肪のように蓄積されることが少なく、日々の食事から継続的に摂取する必要があります。これが、たんぱく質が「毎日欠かさず必要な栄養素」と言われる理由です。

一日にどれくらい摂ればいいの?

たんぱく質の推奨摂取量は、健康な成人で「体重1kgあたり1g」が目安とされています。つまり、体重60kgの人なら60gが基本となります。

ただし、以下のような人はより多くのたんぱく質を必要とします。

- 筋トレや運動をしている人(体重1kgあたり1.2〜2.0g)

- 成長期の子どもや10代

- 妊娠中・授乳中の女性

- 高齢者(筋力低下を防ぐ目的で+10〜20gが推奨されることも)

極端にたんぱく質が不足すると、筋肉の分解が進んだり、体力の低下、傷の治りが遅くなるなどの影響が出ることもあります。

どんな食品から摂れるの?

たんぱく質には「動物性」と「植物性」の2種類があります。どちらにもメリットがあるため、バランスよく摂取するのが理想です。

動物性たんぱく質は、肉類、魚介類、卵、乳製品などに多く含まれます。吸収率が高く、筋肉をつくるアミノ酸が豊富なのが特徴です。

一方、植物性たんぱく質は、大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)、穀類、ナッツ類などに含まれます。脂質が少なく、食物繊維も一緒に摂れる点がメリットですが、アミノ酸の種類がやや偏っているため、複数の食材を組み合わせることで栄養バランスが整います。

また、プロテインパウダーなどの補助食品も、日常的にたんぱく質が不足しがちな人や忙しい人には有効な手段です。ただし、サプリメントに依存せず、基本は食事から摂ることを意識しましょう。

効果的なたんぱく質の摂り方とは?

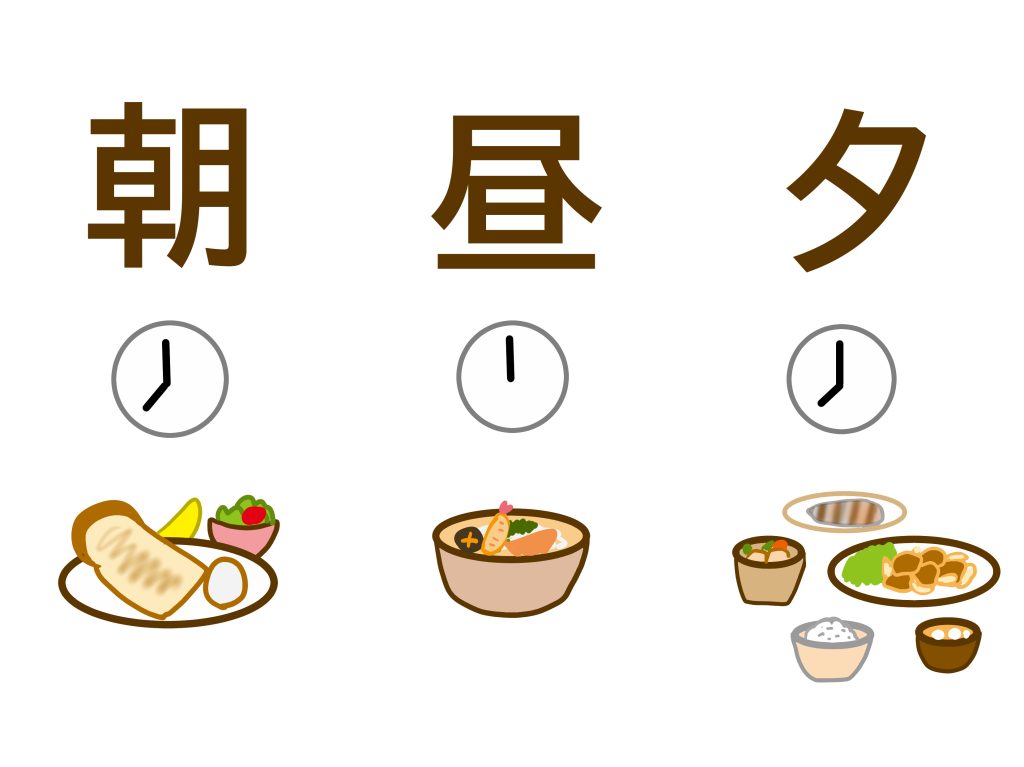

たんぱく質は「1日の中で分散して摂ること」が推奨されています。朝・昼・夕と3食に分けて20gずつ摂ると、筋肉の合成が効率よく行われるといわれています。

また、筋トレをしている人は「運動後30分以内のたんぱく質補給」が筋肉の修復と成長に有効とされています。このタイミングを逃さないように、軽食やプロテインドリンクを活用するのも良い方法です。

さらに、たんぱく質を摂るときは、ビタミンB6やC、マグネシウムなどの栄養素を一緒に摂ることで、代謝をサポートし効率的に利用されやすくなります。たとえば、鶏むね肉+ブロッコリーや、卵+パプリカのような組み合わせが栄養的におすすめです。

注意すべきポイントも

たんぱく質は重要な栄養素ですが、過剰摂取は腎臓に負担をかける場合もあります。

特に腎機能に不安がある方は、自己判断で大量に摂るのではなく、医師や栄養士に相談することが大切です。

また、「たんぱく質だけを摂っていればOK」というわけではありません。ビタミンやミネラル、炭水化物や脂質とのバランスを整えることで、たんぱく質が本来の力を発揮します。

まとめ|毎日の食事にたんぱく質を意識して取り入れよう

たんぱく質は、美容にも健康にも、そして日々の活力にも欠かせない栄養素です。体は常に新陳代謝を繰り返しており、その材料となるたんぱく質は毎日必要です。

まずは「朝ごはんに卵をプラス」「昼に納豆を加える」など、簡単なところから意識してみましょう。たんぱく質をきちんと摂ることで、体調の変化や肌の調子に違いを感じられるかもしれません。

日々の小さな積み重ねが、未来の自分の体をつくります。今こそ、たんぱく質と向き合う第一歩を踏み出してみませんか?